「UXデザイン」という言葉を聞くと、多くの人は「使い心地や利便性を高めるデザイン」をイメージするのではないでしょうか。本書の著者である荻原昂彦氏は、UXデザインの本質を「体験設計」と捉え、それが「脚本作り」に似ていると表現しています。

『はじめてのUXデザイン図鑑』は、UXデザインをすべての業界のビジネスマンが実践できるスキルとして、豊富な事例とともに紹介しています。この記事では、本書で学んだ「体験設計」の考え方と実践方法をまとめていきます。

なぜ今、UXデザインなのか

本書を読んで改めて気づかされたのは、現代社会には様々な商品が溢れているにも関わらず、多くの企業が「商品の提供」で終わってしまい、「体験の提供」になっていないということです。企業中心の発想で作られているため、本来の主役である利用者に最適化されていないのが現状なのだと理解しました。

また、UXデザインがIT業界だけのものではないという点も新鮮でした。自動車、銀行、食品、公務、医療など、あらゆる業界で活用でき、商品開発からマーケティング、営業、人事、チームマネジメントまで、その応用範囲の広さに驚かされました。

体験設計の「脚本作り」5ステップ

本書の核心は、UXデザインを「脚本作り」として体系化した5つのステップです。

① 体験の主人公の解像度を上げる

ドラマに魅力的な主人公が必要なように、体験設計にも明確なユーザー像が不可欠です。ペルソナや共感マップを通じて、「どんな課題を持つユーザーをターゲットとするか」を明確にします。

② 結末を描く

良い脚本には感動的な結末があります。体験設計においても、「何を実現してほしいか」「どんな価値を提供したいか」という結末を最初に描くことが重要です。

③ シーンを多面的に理解する

同じ主人公でも、家庭にいる時と職場にいる時では求められる体験が異なります。以下の6つの観点からシーンを理解します:

- 出来事&タイミング:その時にどのような感情を持っているか

- 役割意識&想定される影響:家族、友人、職場など、どの役割を持っているか

- 人の目:誰の目に影響を受けているか

- 物理的な環境:利用するシーンがどんな環境にあるか

- 制約条件:どんな制約条件のもとで、商品やサービスと接するのか

- 期待値&先入観:どんな期待を持っている状況か

④ あらすじを決める

点ではなく線として、時系列で体験を組み立てます。カスタマージャーニーマップがその代表的なアウトプットですが、重要なのはプラスとマイナスの山を見つけて改善に活かすことです。

⑤ 登場人物と小道具を配置する

脚本のあらすじ上で、どのタイミングで、どんな人や物が、どんな役割で主人公と接するのかを設計します。

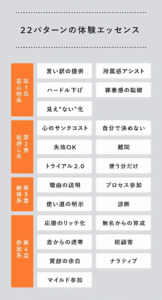

2つの壁を乗り越える22の体験エッセンス

5ステップだけでも体験設計は可能ですが、実際には2つの壁が立ちはだかります。

- 「感じる壁」:技術的には体験設計できても、利用者に価値を感じ取ってもらえない

- 「行動する壁」:価値を実感できても、実際に行動に移してもらえない

この2つの壁を乗り越えるヒントとして、本書では「居心地系」「後押し系」「納得系」「参加系」という4つのカテゴリに分けて、22の体験エッセンスを紹介しています。

引用:https://newspicks.com/news/8473053/body/

引用:https://newspicks.com/news/8473053/body/

どれも机上の空論ではなく、実際のビジネス現場で役立つ具体的なヒントや手法として整理されています。有名企業の成功事例が数多く取り上げられていて、「なるほど、あの企業はこんな工夫をしていたんだ」と気づかされる場面が次々に出てきます。

以下では、特に印象に残ったエッセンスと事例をカテゴリごとにまとめていきます。

体験エッセンスの具体例

居心地系:安心して参加できる環境づくり

体験エッセンス:言い訳の提供

事例:新型SNS「BeReal」

- 通知が来たときだけ投稿できる”映えないSNS”

- 「映える写真を準備しなくちゃ」というプレッシャーを軽減

- 言い訳を用意することで、参加のハードルを下げる

学び:UXは「行動を起こす口実」をデザインすることで、ユーザーを自然に巻き込める。

体験エッセンス:罪悪感の転嫁

事例:高級ブランドバッグのサブスク「ラクサス」

- 買う/捨てる/売るときに生じる罪悪感を解消

- 買う→所有→処分までの体験を描く

- 「エシカルだから」という前向きな理由付けが利用体験を後押し

学び:ユーザーが抱える”罪悪感”を取り除けば、ポジティブな価値にも変換できる。

体験エッセンス:見え”ない”化

事例:体重を見せない体重計「スマートバスケット」

- バスマット型で体重を測定するが、普段は表示しない

- 「見たい時だけ見る」仕組みでストレスを軽減

学び:情報は「全部見せる」ことが正解ではない。隠すこと自体が体験価値になる場合もある。

どの事例にも共通していたのは「心理的ハードルの解消」。UX改善のカギは、ユーザーが抱える“見えない心の負担”にどう向き合うか、なんですね。

後押し系:行動継続を促す仕組み

体験エッセンス:自分で決めない

事例:プロが選ぶ服の定期便「エアークローゼット」

- スタイリストがユーザーに合う服をセレクトしてくれるサービス

- 「自分で選ばなくてもいい」という安心感と、プロに認められる信頼感

学び:UXは「選択の負担をなくす」ことでもっと前向きに楽しめるようになる。

体験エッセンス:失敗OK

事例:利用後に値段を決める「あと値決め」

- コンサートやヨガ教室などで導入される「顧客が後から価格を決める」仕組み

- 「失敗して損したらどうしよう」という不安を解消

学び:「失敗しても大丈夫」という設計があると、行動は加速する。

体験エッセンス:トライアル2.0

事例:自宅で試着できる「オーマイグラス」

- メガネを5本まで自宅に取り寄せて、じっくり試せる体験

- 従来の「お店で少しだけ試す」という思い込みを覆す

学び:UXは「当たり前のトライアル体験」をアップデートすることで、新しい行動を生み出せる。

これらはすべて「ユーザーの背中をどう押すか」につながっています。UXを考えるときは、便利さを与えるだけでなく、一歩を踏み出せない心理的ハードルをどう取り除くかを意識することが大切なんですね。

納得系:理解と共感を生む透明性

体験エッセンス:理由の説明

事例:人の信用を数値化「セサミクレジット」

- 行動データやSNSの関係性をもとに信用スコアを算出

- 「なぜ自分がこの評価を受けているのか」をデータで説明

学び:サービスや仕組みの背景を「なぜそうなのか」と説明することが、信頼を得る第一歩になる。

体験エッセンス:使い道の明示

事例:製造コストを公開するアパレル「EVERLANE」

- 商品ごとに材料費・人件費・輸送費などを具体的な金額で公開

- 「なぜこの価格なのか」が透明化され、企業や商品の姿勢への納得感を生む

学び:お金やリソースの流れを明示することは、価格だけでなく企業姿勢全体の納得感を高める。

体験エッセンス:診断

事例:パーソナライズヘアケア「MEDULLA」

- ユーザー診断を通して最適なシャンプー・ケア商品を提案

- 診断後も定期カウンセリングでアップデートし続ける

学び:ユーザーを”理解しようとする姿勢”が体験そのものを価値に変える。

心が動くのは、結果や商品そのものだけじゃない。その裏にある背景やプロセス、理解してもらえている実感があるからこそ、体験は特別になるんだと思いました。

参加系:能動的な関与を促す仕組み

体験エッセンス:無名からの育成

事例:舞台「テニミュ」

- 無名のキャストが成長していく過程を、ファンが”自分たちで育てた”ように感じられる

- 無名だからこそ交流機会があり、ファンの存在が本人に届きやすい

学び:ユーザーに「育てている」という実感を持たせることが、強い参加意識を生む。

体験エッセンス:差からの連帯

事例:アルコール飲料「ビアボール」

- 高濃度ビールを炭酸で割って、好みの度数に調整できる

- お酒が飲めない人も一緒に”同じ場”を楽しめる仕組み

学び:多様性を”壁”ではなく”つながりのきっかけ”にすると、誰もが参加できる体験になる。

体験エッセンス:貢献の余白

事例:経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」

- ニュース記事にユーザーのコメントが加わることでコンテンツが完成

- 未完成の状態をあえて残し、ユーザーに”編集者のような役割”を開放

学び:完璧な体験よりも”余白”を残すことで、参加の余地と貢献感が生まれる。

「自分が関わっているからこそ体験が成り立つ」。その実感をどうつくれるかがUXの肝なのだと思いました。

実務への活用ポイント

本書を読んで、UXデザインを実践する際の3つの重要な学びを得たのでまとめてみます。

手段の目的化を避ける

学んだこと:カスタマージャーニーマップやペルソナ作成が目的になってしまう罠

自分の気づき:ツールを使うことが目的ではなく、ユーザーの体験を改善することが目的だと改めて認識

実践のポイント:各ステップで「これが本当にユーザー体験の改善につながるか?」と問いかける

現状分析から始める

学んだこと:理想の体験を追求する前に、現状を「脚本」として分析する重要性

自分の気づき:「この脚本では利用者が喜ぶわけがない」という視点が新鮮だった

実践のポイント:まずは現在の商品・サービスを客観的に分析し、改善点を見つける

完璧を求めすぎない

学んだこと:最初から完璧なUXデザインを目指す必要はない

自分の気づき:5ステップを実践し、少しずつ改善していく姿勢が大切

実践のポイント:完璧を目指すよりも、継続的な改善のサイクルを回す

まとめ

結局のところ、体験設計って 「相手の立場で考える」 というすごくシンプルなことなんだなと思いました。でも、いざ実践しようとすると意外と難しい。だからこそ「脚本づくり」という具体的なフレームと、22の体験エッセンスというヒント集はすごく役に立つなと感じました。

これからは機能や価格で差をつけるのがどんどん難しくなる分、体験そのもので差別化する力 がもっと大事になるはず。この本は、そのための具体的な考え方を”誰でもできるスキル”として紹介してくれていて、とてもありがたかったです。

明日からでも、自分の仕事を「脚本」として見直してみる。そんな小さな一歩からでも、体験設計は始められるのかもしれません。

コメント